Mehrere einen oder einer mehrere – wohl in nahezu allen Unternehmen gibt es beides: Mitarbeiter, die sich zusammentun und gemeinsam einen Gruppenvorschlag einreichen; und Mitarbeiter, die im Laufe eines Jahres mehrfach als Einreicher hervortreten. Dabei schließt das Eine das Andere nicht aus: Mehrfacheinreicher können für manche Vorschläge alleine, für andere als Mitglied einer Gruppe verantwortlich zeichnen. Dem Ideenmanagement sollten zwar alle Vorschläge willkommen sein – ob es aber alle Varianten in gleichem Ausmaß fördern sollte, wird nicht nur durch die Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs Ideenmanagement in Frage gestellt.

Mehrfacheinreicher

„Ein Vorschlag kommt selten allein“ – jedenfalls, wenn man die Häufigkeit im Laufe eines Jahres betrachtet. In den Kennzahlenvergleichen Ideenmanagement 2023 und 2024 betrug das mittlere Verhältnis der Anzahl der Vorschläge zur Anzahl der Einreicher 1,6 (Medianwert). In knapp 90% der teilnehmenden Unternehmen lag es über 1, in gut 25% sogar über 2. /Teilnehmer am Kennzahlenvergleich 2024 finden das Diagramm mit der Häufigkeitsverteilung der Vorschläge pro Einreicher auf Seite 6 ihres individuellen Ergebnisberichts./

Für das Ideenmanagement sind Mehrfacheinreicher eine interessante Zielgruppe. Möglicherweise sind diese Personen …

- … besonders engagiert und mit dem Unternehmen identifiziert,

- … überdurchschnittlich kreativ und ideenreich,

- … als „ideengebende Schlüsselfiguren“ im Unternehmen geeignet.

Insofern könnte es sinnvoll sein, sie gezielt zu fördern, etwa durch Mentoring oder indem man sie an Ideen-Workshops teilnehmen oder eine Rolle als Innovationsbotschafter übernehmen lässt.

Allerdings können Mehrfacheinreicher auch Herausforderungen für das Ideenmanagement mit sich bringen:

- Quantität über Qualität: Manche Mehrfacheinreicher reichen viele „kleine“ Ideen ein, die nur geringen Nutzen bewirken.

- Motivationshintergrund: Für manche Mehrfacheinreicher besteht der Anreiz eher in der Prämie als im tatsächlichen Interesse an der vorgeschlagenen Verbesserung.

- Bewertungsressourcen: Viele Einreichungen ein und derselben Person können das Bewertungssystem belasten, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von immer wieder denselben Gutachtern und Entscheidern bearbeitet werden müssen.

Auch unter diesen Gesichtspunkten empfiehlt sich für das Ideenmanagement, Mehrfacheinreicher individuell zu begleiten und ggf. gezielt zu betreuen, um langfristig Qualität vor Quantität zu stellen.

Gruppenvorschläge

In etwas mehr als 10% der Teilnehmer am Kennzahlenvergleich Ideenmanagement 2024 lag das Verhältnis der Anzahl der Vorschläge zur Anzahl der Einreicher unter 1. Hier überwiegen also eindeutig die Gruppenvorschläge. Wie hoch der Anteil der Gruppenvorschläge in den anderen Unternehmen ist, wurde bislang im Kennzahlenvergleich Ideenmanagement noch nicht untersucht. Je nach Abstimmung der Teilnehmer könnte es Thema in einem ergänzenden Benchmarking der nächsten Jahre sein.

Ideen, die von mehreren Personen gemeinsam entwickelt und vorgeschlagen werden, können aus Sicht des Ideenmanagements in verschiedener Hinsicht besonders interessant sein:

- Es handelt sich um eine kooperative Leistung, bei der verschiedene Perspektiven und Expertisen zusammenfließen.

- Dadurch steigen die Chancen, dass komplexere Ideen oder solche mit größerer Reichweite entstehen und die Vorschläge eine höhere Qualität aufweisen.

- Durch die Zusammenarbeit werden interdisziplinäres Denken gefördert und der Teamgeist und die Innovationskultur im Unternehmen gestärkt.

Insofern ist es sinnvoll, Gruppenvorschläge gezielt zu fördern, beispielsweise mit einem Teambonus.

Doch auch Gruppenvorschläge können das Ideenmanagement vor Herausforderungen stellen:

- Bewertungskomplexität: Mit der häufig höheren Komplexität von Gruppenvorschlägen kann einhergehen, dass sie verschiedene Abteilungen gleichzeitig betreffen und daher mehrere Personen in den Begutachtungs- und Entscheidungsprozess eingebunden werden müssen. Ob eine Zuweisung an einen einzigen Hauptverantwortlichen für die Bearbeitung möglich ist, ist nicht immer sofort klar.

- Klärung der Prämierung: In den meisten Unternehmen sehen die Regelungen vor, dass Prämien zunächst gleichmäßig auf die Gruppenmitglieder aufgeteilt werden, es sei denn, die Einreicher geben bei der Abgabe ihres Vorschlags eine andere Verteilung vor.

Falls die Einreicher aus verschiedenen Abteilungen kommen, kann es (je nach Regelungen im konkreten Unternehmen) für das Ideenmanagement erforderlich werden, bei mehreren verschiedenen Führungskräften zur Abgrenzung des Vorschlags von der Arbeitsaufgabe des jeweiligen Einreichers nachzufragen.

Bei länderübergreifend gemischten Einreicherteams können zusätzliche Herausforderungen entstehen, etwa aufgrund unterschiedlicher Prämienregelungen oder im Hinblick auf die Organisation des grenzübergreifenden Geldtransfers, auf die Berücksichtigung von Kaufkraftunterschieden und auf die Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen (mehr dazu finden Sie im Kapitel „1.8.6 Prämierung im internationalen Kontext“ in den „Perspektiven des Ideenmanagements“).

In jedem Fall profitieren Gruppenvorschläge von klaren Regeln zur Zusammenarbeit und Prämienverteilung sowie von einer Anerkennung kollektiver Leistung.

Was bringt den höchsten Nutzen?

Unter kulturellen Gesichtspunkten steht mehrfaches Einreichen vielleicht eher für individuelle Eigeninitiative und persönliches Engagement, während Gruppenvorschläge eher Ausdruck von Teamgeist und Zusammenarbeit sind. Beides kann seinen Wert haben.

Unter finanziellen Gesichtspunkten zeigen Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs Ideenmanagement, dass Gruppenvorschläge mit größerer Wahrscheinlichkeit zu höheren Einsparungen führen als mehrfache Vorschläge ein und desselben Einreichers.

- Ein Mehrfacheinreicher erhöht die Beteiligungsquote nur um 1, die Vorschlagsquote aber um die größere Anzahl seiner mehreren Vorschläge. Unternehmen mit vielen und sehr aktiven Mehrfacheinreichern weisen eine hohe Anzahl von Vorschlägen pro Einreicher auf.

- Ein Gruppenvorschlag erhöht dagegen die Vorschlagsquote nur um 1, jedoch die Beteiligungsquote um die größere Anzahl der Gruppenmitglieder. In Unternehmen mit vielen Gruppenvorschlägen ist die Anzahl von Vorschlägen pro Einreicher im Vergleich geringer.

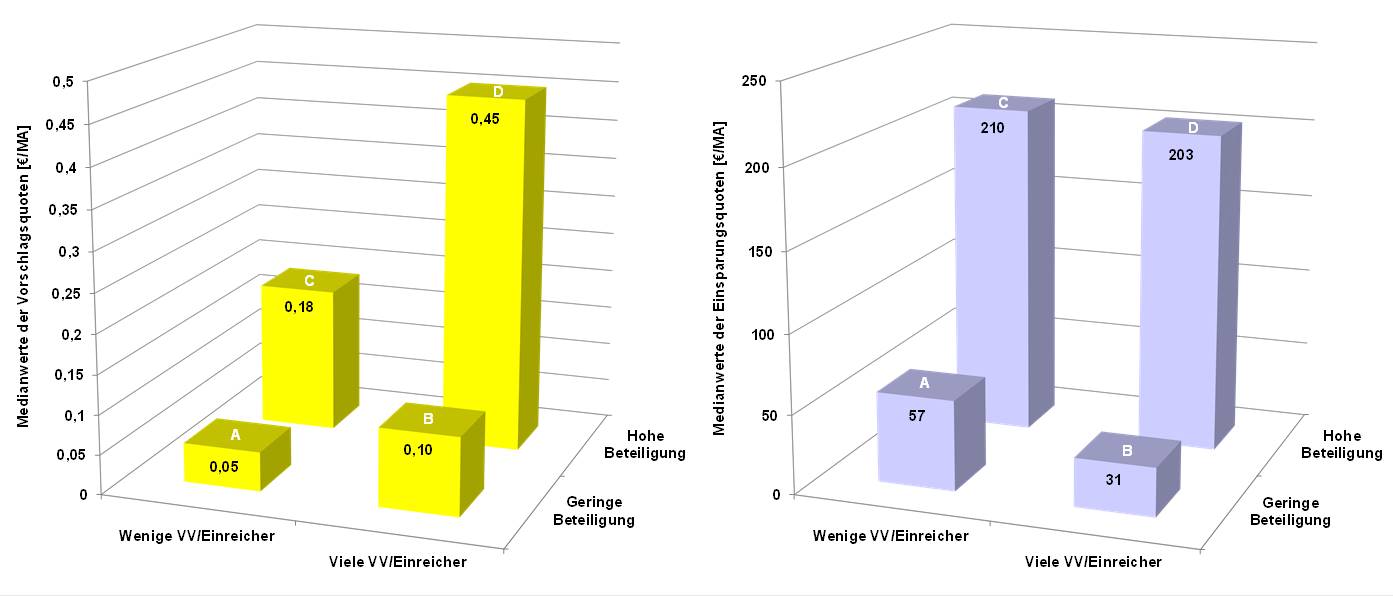

Mit diesen Unterscheidungen lassen sich nun vier Gruppen von Unternehmen bilden (siehe Abbildungen 1 bis 3):

- A: Geringe Beteiligungsquote und wenige Vorschläge pro Einreicher – es verwundert nicht, dass die Vorschlagsquoten in dieser Gruppe am geringsten sind.

- B: Geringe Beteiligungsquote, aber viele Vorschläge pro Einreicher – die hier im Vergleich zur Gruppe A höheren Vorschlagsquoten sind vor allem dem „Mehr“ an Vorschlägen durch Mehrfacheinreicher zu verdanken.

- C: Hohe Beteiligungsquote und wenige Vorschläge pro Einreicher – aufgrund der höheren Beteiligungsquote war zu erwarten, dass hier auch die Vorschlagsquote höher als in Gruppe A ist. Tatsächlich übersteigt dieser Effekt sogar das „Mehr“ an Vorschlägen in Gruppe B, so dass die Vorschlagsquoten in Gruppe C auch über denen der Gruppe B liegen.

- D: Hohe Beteiligungsquote und viele Vorschläge pro Einreicher – es verwundert nicht, dass die Vorschlagsquoten in dieser Gruppe mit Abstand am größten sind. Der Unterschied zur Gruppe C beruht wieder vor allem auf dem „Mehr“ an Vorschlägen durch Mehrfacheinreicher.

Die Vorschläge der Gruppe C sind anteilig stärker durch Gruppenvorschläge geprägt, während es in den Gruppen B und D auch viele Vorschläge von Mehrfacheinreichern gibt.

Abb. 1: Medianwerte der Vorschlags- und Einsparungsquoten für vier nach Beteiligungsquoten und Einreicherintensität sortierte Gruppen.

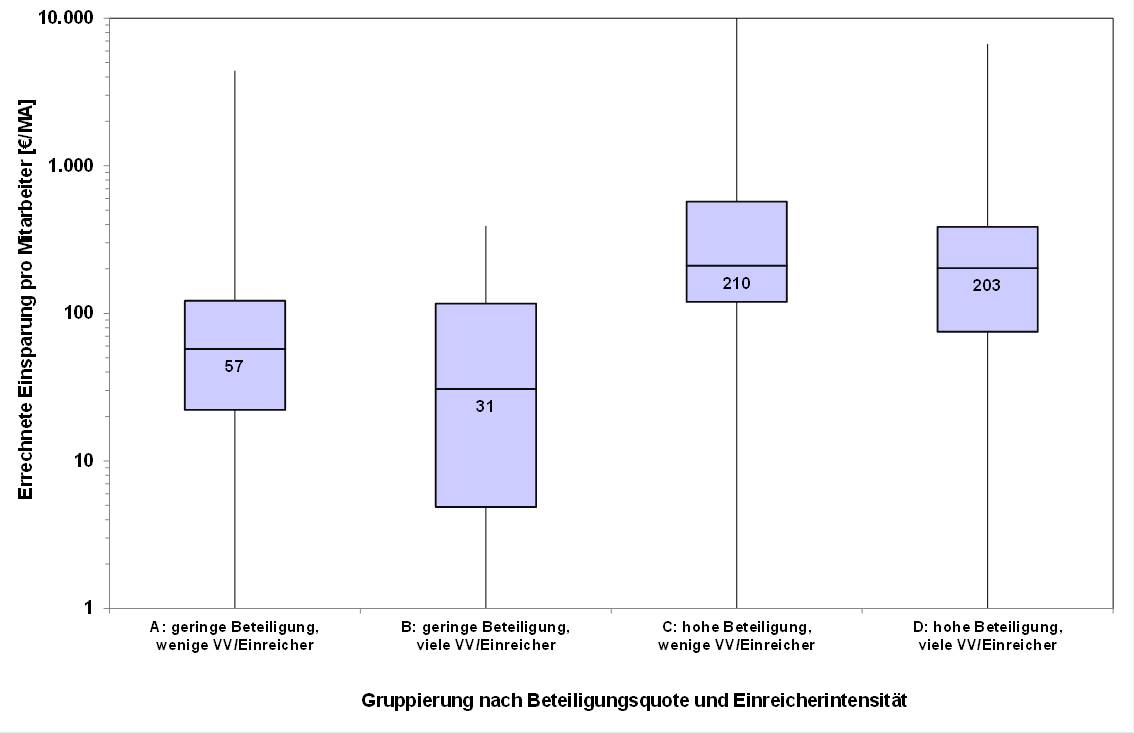

Abb. 2: Boxplot-Diagramme der Vorschlagsquoten für vier nach Beteiligungsquoten und Einreicherintensität sortierte Gruppen.

Abb. 3: Boxplot-Diagramme der Einsparungsquoten für vier nach Beteiligungsquoten und Einreicherintensität sortierte Gruppen.

Interessant ist nun, dass die Einsparungsquoten der Gruppen C und D praktisch gleich groß sind (siehe Abbildungen 1 und 3). Das (überwiegend durch Mehrfacheinreicher erzeugte) „Mehr“ an Vorschlägen in Gruppe D führt also nicht dazu, dass auch die Einsparung steigt – Gruppe C mit seinem vergleichsweise hohen Anteil an Gruppenvorschlägen kommt auf die gleichen Werte.

Zwei zusätzliche Detailinformationen für besonders Interessierte:

- Der Anteil an Mehrfacheinreichern korreliert positiv mit der Beteiligungsquote: je mehr Einreicher es gibt, desto größer ist der prozentuale Anteil unter ihnen, der mehrfach einreicht. Dieses Phänomen lässt sich so interpretieren, dass dieselben Umstände und Maßnahmen, durch die Mitarbeiter motiviert werden, überhaupt einen Vorschlag einzureichen, auch dazu beitragen, dass es öfter nicht bei einem Mal bleibt. Das führt dazu, dass die Beteiligungsquoten in den Gruppen B und D tendenziell höher sind als in den Gruppen A und C. Da höhere Beteiligungsquoten meist mit höheren Vorschlagsquoten einhergehen, trägt dieser Effekt ebenfalls dazu bei, dass die Vorschlagsquoten in Gruppe B höher sind als in Gruppe A und in Gruppe D höher als in Gruppe C.

- Die tendenziell größere Anzahl an Vorschlägen in Gruppe D führt nicht dazu, dass davon ein geringerer Anteil umgesetzt würde als in Gruppe C. Ganz im Gegenteil: der Medianwert des Umsetzungsanteils beträgt in Gruppe D 54%, in Gruppe C 47%. Eine größere Anzahl von Vorschlägen in Gruppe D mag zwar keine höheren finanziellen Einsparungen mit sich bringen, bewirkt aber ein mindestens ebenso großes Ausmaß an realisierten Verbesserungen. Dass die (schwache) positive Korrelation zwischen den Beteiligungs- bzw. Vorschlagsquoten und dem Umsetzungsanteil nicht so verstanden werden sollte, dass mehr Vorschläge Ursache für einen höheren Umsetzungsanteil sind (etwas durch einen theoretisch denkbaren Trainingseffekt), sondern vielmehr zu vermuten ist, dass ein (aus anderen Gründen) hoher Umsetzungsanteil die Bereitschaft stärkt, mehr Vorschläge einzureichen, hatte ich bereits an anderer Stelle ausgeführt (siehe Abschnitt „2. Vorschlagsquote und Umsetzungsanteil“ im Heft „Ideen- und Innovationsmanagement 04.21“, Seite 91).

Die in den Abbildungen 1 bis 3 sichtbaren Ergebnisse aus der statistischen Analyse einer großen Anzahl von Unternehmen werden übrigens durch die Auswertung von Vorschlägen eines einzelnen Unternehmens gestützt. Dankenswerterweise konnte ich über tausend reale Vorschläge von über 250 verschiedenen Einreichern eines großen Unternehmens daraufhin untersuchen, ob die Erfolgsquote bei Mehrfacheinreichern oder bei Gruppeneinreichern größer war. Hierzu wurden jedem Einreicher ein persönlicher „Erfolgswert“ (anhand von Kriterien wie Realisierungsanteil oder Einspareffekt seiner Vorschläge), ein „Häufigkeitswert“ (gemessen an der Anzahl eingereichter Vorschläge) und ein „Zusammenarbeitswert“ (gemessen am Anteil der mit mindestens einer weiteren Person eingereichten Vorschläge) zugeordnet. Tatsächlich waren die durchschnittlichen Erfolgswerte in der Gruppe der Einreicher mit niedrigen Häufigkeits- und hohen Zusammenarbeitswerten um über 30% höher als in der Gruppe mit hohen Häufigkeits- und niedrigen Zusammenarbeitswerten.

Fazit: Ein „Mehr“ an Vorschlägen durch Mehrfacheinreicher bewirkt auch „mehr Verbesserungen“ (insofern bedeutet „mehr“ auch „besser“), aber keine „besseren Verbesserungen“ (im Sinne direkter finanzieller Einsparungen). Dagegen trägt ein „Mehr“ an Mitwirkenden in einem Gruppenvorschlag häufig auch zu „besseren“ (= direkt finanziell einsparwirksamen) Vorschlägen bei. Nicht nur im Interesse einer (Beteiligungs-)Kultur, sondern auch zur Förderung einsparwirksamer Vorschläge ist es daher ratsamer, Gruppenvorschläge zu begünstigen als Anreize für Vielfacheinreicher zu geben.

Ein nach Stichworten sortiertes Verzeichnis mit Links auf alle bisher erschienenen Beiträge im Blog zum Ideenmanagement finden Sie in diesem Register.

Alle Erwähnungen von Produkten und Unternehmen sind redaktioneller Natur und wurden nicht bezahlt.

Dr. Hartmut Neckel

Dr. Hartmut Neckel ist einer der profiliertesten Vordenker und erfahrensten Praktiker im Themenbereich Ideenmanagement, Innovation und kontinuierliche Verbesserungsprozesse.