Der vorangegangene Blogbeitrag zeigte Beispiele, wie klassische Eingabeformulare mit KI-Funktionen als Add-on ergänzt werden. Allerdings ist das Spektrum KI-basierter Funktionen, die zur Unterstützung beim Einreichen angeboten werden könnten, sehr viel größer, als sich in den bisher üblichen Formularstrukturen ohne weiteres unterbringen ließe. Daher bietet sich ein Ausbau der Eingabemasken zu Idea Developer Suiten an, in denen Einreicher aus einem modularen KI-Werkzeugkoffer verschiedene Funktionen und Services auswählen können. Im Idealfall führt das zugleich zu einer attraktiveren User Experience als das bloße Ausfüllen eines Formulars …

Idea Developer Suite mit modularem KI-Werkzeugkoffer

In vielen der im vorangegangenen Blogbeitrag als Add-on genannten Beispiele übernimmt die KI die Rolle eines „Umformulierers“, der Eingaben übersetzt, ausformuliert oder zusammenfasst. Phantasien und Halluzinationen der KI als kreative und inhaltsverändernde Zutaten sind dabei unerwünscht. Dabei könnte es für Einreicher jedoch durchaus hilfreich sein, KI auch in anderen Rollen – etwa der des „phantasievollen Erfinders“ – nutzen zu können, um sich inspirierende Anregungen oder kritisches Feedback zu ihrem Thema generieren zu lassen. Anstelle eines starren Formulars, das Feld für Feld auszufüllen ist, könnte ein modularer Werkzeugkoffer treten (als „Idea Developer Suite“), bei dem der Einreicher die jeweils benötigten Funktionen auswählt.

- Wie auch bei den als Add-on genannten Funktionen besteht eine wesentliche Erleichterung für Einreicher darin, dass die jeweils passenden Prompts bereits vorformuliert und im Hintergrund der Anwendung eingebaut sind. Einreicher müssen sich also nicht mehr um das Prompting kümmern, sondern können sich ganz auf die Nutzung der jeweils benötigten Funktion im Ideationprozess fokussieren.

- Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Nutzer sich nicht mehr erst selbst einen Überblick verschaffen müssten, welche spezialisierten KI-Apps für welche Anwendungsbedarfe bereits fertig verfügbar sind. Auch diese wären im Hintergrund fest „verdrahtet“, denn für Einreicher ist es unerheblich, von welcher Art von KI bzw. welcher konkreten App sie gerade „bedient“ werden.

- Nicht zuletzt ist es für Nutzer komfortabler, wenn sie auf eine Vielfalt von Funktionen unter dem einen Dach und mit der einheitlichen Bedienoberfläche einer Idea Developer Suite zugreifen können, als zwischen verschiedenen Anwendungen hin-und-her wechseln zu müssen.

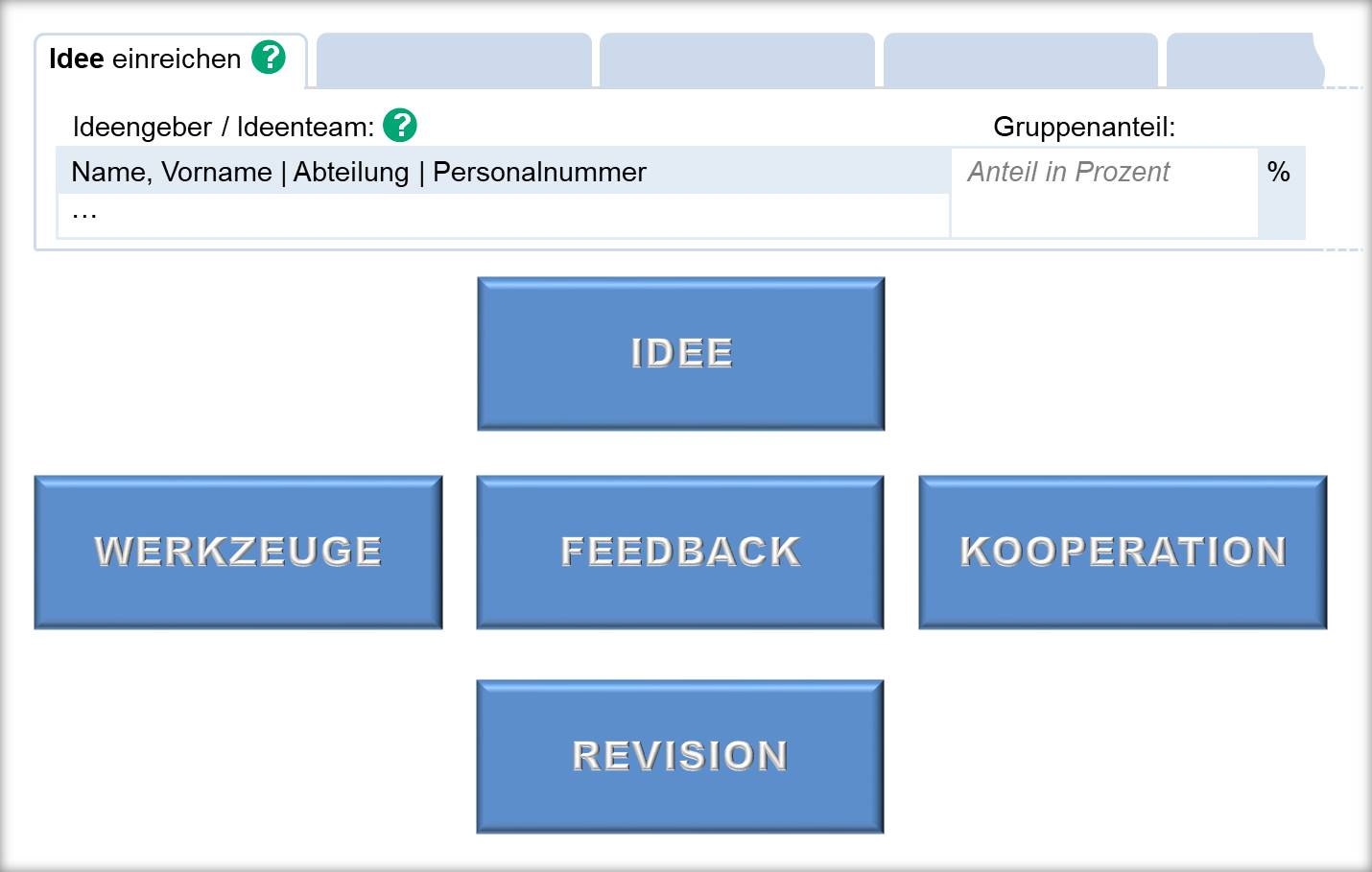

Abbildung 1: Über entsprechende Kacheln könnte der Einstieg in verschiedene funktionale Gruppen von Werkzeugen erfolgen.

Auf der obersten Ebene einer Idea Developer Suite könnten beispielsweise die Rubriken „Idee“, „Werkzeuge“, „Feedback“, „Kooperation“ und „Revision“ stehen (siehe Abbildung 1). Im Folgenden sind diesen Rubriken jeweils einige relativ naheliegende Funktionen zugeordnet. In der praktischen Umsetzung muss (und sollte!) die Auswahl natürlich nicht auf KI-basierte Werkzeuge begrenzt bleiben. Es gibt eine Vielzahl von Apps ohne KI, die ebenfalls für die Ideenfindung und -formulierung hilfreich sind und in gleicher Weise integriert werden können.

„Idee“ – Eingaben zum Start / Konkretisierung des Themas: Die KI stellt Fragen zur Ist-Situation, die verbessert werden soll. Worin bestehen die Pain Points? Für welche Stakeholder sind sie relevant? Wie können sie quantifiziert werden? Als Variante wäre denkbar, dass sich der Einreicher zunächst von der KI Themen vorschlagen lässt (z.B. Hinweise auf aktuelle Kampagnen) und dann per Anklicken auswählt, welches er weiter vertiefen möchte.

- Hinter der entsprechenden Kachel „Idee“ liegen damit im Wesentlichen die Funktionen, die bereits als Add-ons zu einer formularbasierten Ideenmanagementsoftware beschrieben wurden.

- Ergänzen ließen sich weitere Funktionen, wie etwa die Möglichkeit, einen vom Einreicher eingegeben (oder hochgeladenen) Text in eine einheitliche und sinnfällige Struktur zu bringen (z.B. stets in die Abfolge „Ist-Zustand“, „angestrebte Verbesserung“, „vorgeschlagener Lösungsweg“).

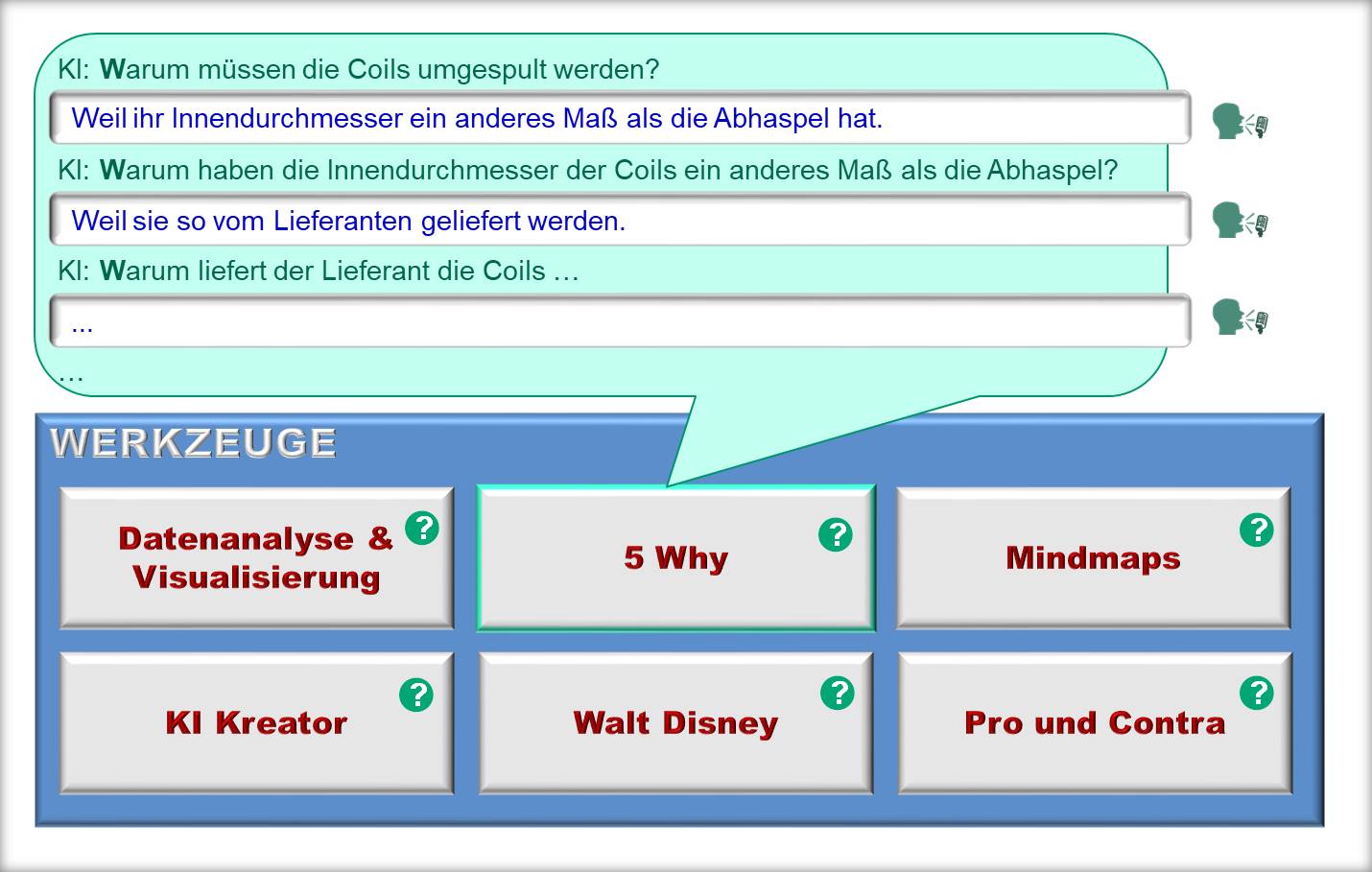

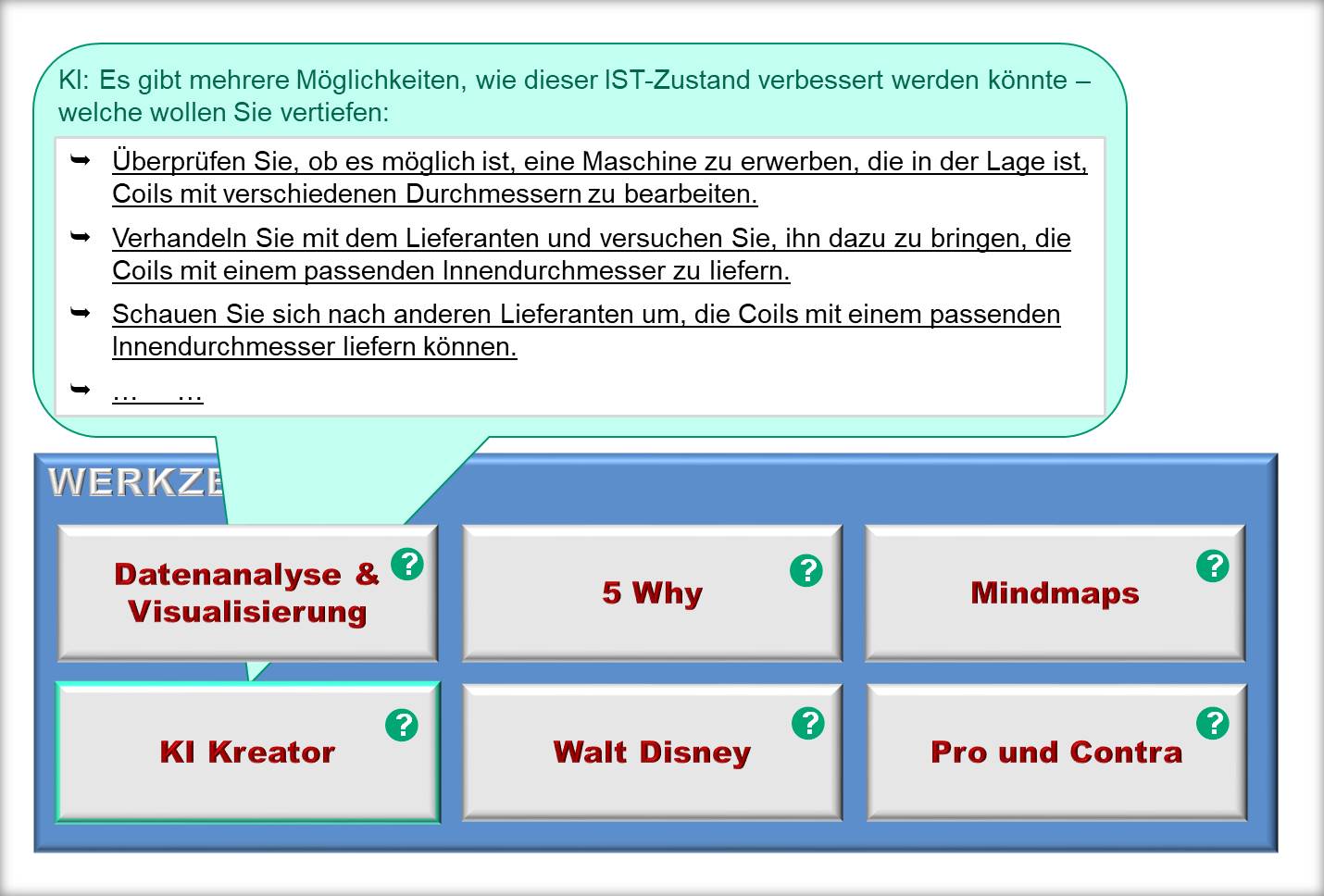

„Werkzeuge“ – App-Angebot für Kreativität, Analyse, Sortierung und Visualisierung: Hinter einer Kachel „Werkzeuge“ könnten verschiedene Apps angeboten werden, die für die Ideengewinnung und die Ausarbeitung von Roh-Ideen zu erfolgversprechenden Vorschlägen nützlich sind. Während es für einige Anwendungen bereits spezielle KI-Programme gibt, müssten für andere (derzeit noch) im Hintergrund entsprechende Prompts „eingebaut“ werden, die auf ein dahinterliegendes Sprachmodell oder auf integrierte Analysetools zugreifen. Beispiele:

- Software-Tools für Datenanalyse und -visualisierung, mit denen die Erkennung von Verbesserungspotenzialen und dafür eventuell in Frage kommenden Ansatzpunkten unterstützt wird.

- Vorstrukturierte Abfragen zur Analyse des Problems mit der 5-Why-Methode.

- Kreativer Input: Wahlweise nach Eingabe der eigenen Idee des Einreichers oder auch nur anhand der beschriebenen Ist-Situation generiert die KI kreative Verbesserungsvorschläge, aus denen der Einreicher per Anklicken auswählt, welchen er weiter ausarbeiten möchte. In mehrfachen Vertiefungsschritten können zum jeweils ausgewählten Lösungsansatz konkretere Ideen wiederum von der KI generiert oder vom Einreicher selbst eingegeben werden.

- Erstellung von Tag-Clouds zur groben inhaltlichen Strukturierung der Idee oder zur Vorbereitung einer taxonomischen Einordnung in eine Klassifikation.

- Mindmaps zur Visualisierung der mit dem Problem und / oder der Idee zusammenhängenden Inhalte.

- Betrachtung der Idee mit Hilfe der Walt-Disney-Methode.

- Zusammenstellung von Pro- und Contra-Argumenten.

Abbildung 2: Anwendungsbeispiel für eine KI-unterstützte Problem- / Ursachenanalyse anhand der „5-Why-Methode“.

Abbildung 3: Anwendungsbeispiel für ein von einem Sprachmodell erzeugtes Brainstorming für Verbesserungsideen.

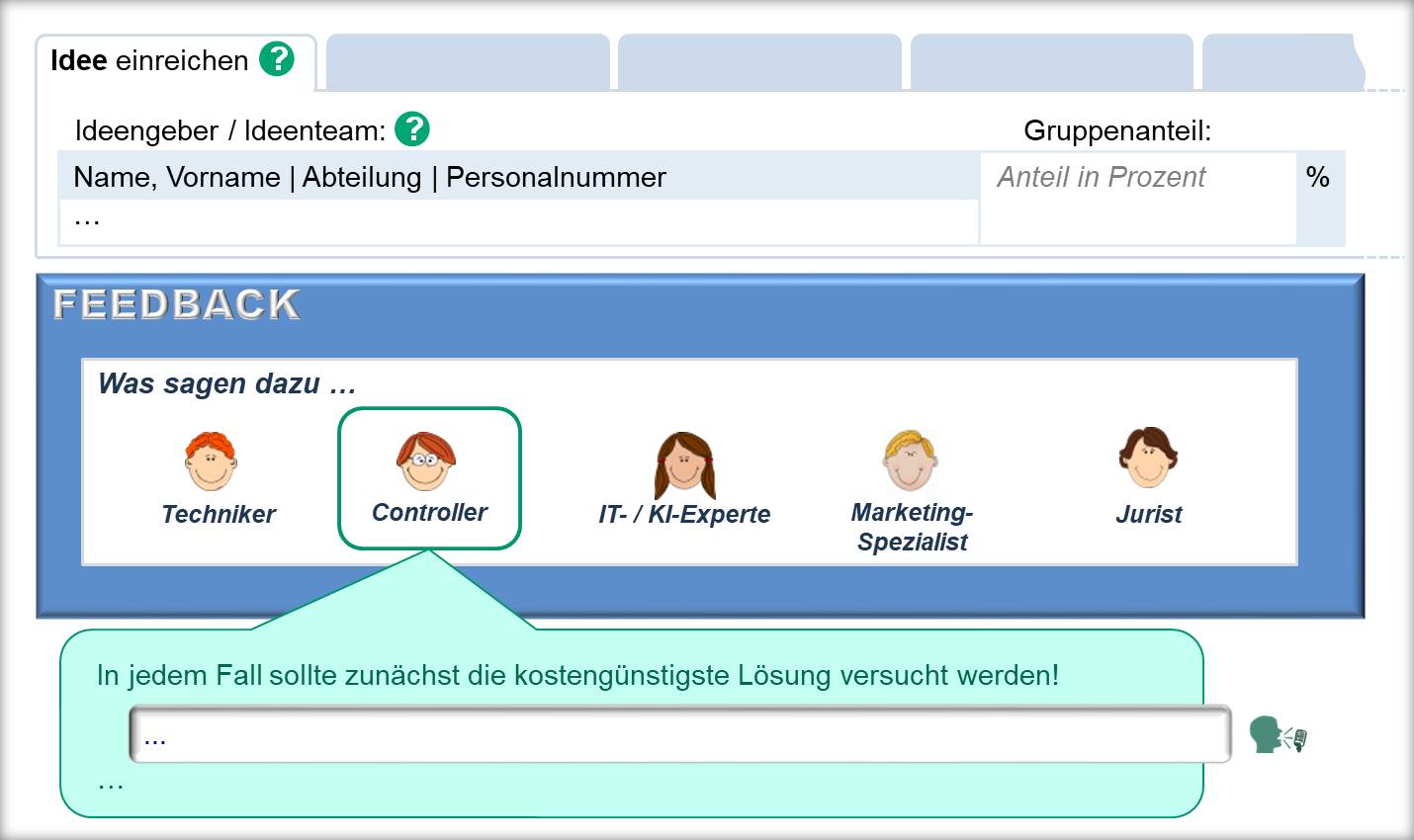

„Feedback“ aus relevanten Perspektiven: Vordefinierte Personas (virtuelle KI-Charaktere) können aufgerufen werden, damit sie in einem Kommentar ihre spezifische Sicht auf das Thema und die Idee darlegen. Für den Einreicher könnte es hilfreich sein, mögliche Reaktionen auf seine Idee beispielsweise von Seiten eines Technikers, Controllers, Marketingspezialisten, IT- / KI-Experten, Sicherheitsbeauftragten, unternehmerischen Strategen oder Juristen zu berücksichtigen.

Abbildung 4: Anwendungsbeispiel für Feedback-Angebote aus verschiedenen vordefinierten Perspektiven.

„Kooperation“ – Kontakt und Zusammenarbeit mit realen Kollegen: Die KI schlägt Personen vor, die in der Vergangenheit Vorschläge zu ähnlichen Themen eingereicht haben, oder die anhand ihrer Positionsbezeichnung im Organigramm über Kompetenzen zum betroffenen Thema verfügen könnten. Der Einreicher kann Meetings (z.B. in MS Teams) direkt aus der App heraus organisieren.

„Revision“ der ursprünglichen Idee: Anhand der Ergebnisse der zuvor genutzten Funktionen entwirft die KI eine überarbeitete Version der ursprünglichen Idee, die vom Einreicher mit seinem Originaltext nochmals verglichen und gegebenenfalls geändert werden kann.

- Spielt es eine Rolle, welche Anteile des letztendlich eingereichten Vorschlags „original“ vom Einreicher stammen und welche von einer KI beigetragen wurden?

- Meiner Ansicht nach, ist die Antwort „nein“. Keine Idee ist je ausschließlich Produkt eines einzigen Menschen gewesen. Die meisten Ideen formieren sich zwar in den neuronalen Verarbeitungsprozessen einzelner Gehirne (und damit einzelner Menschen), sind aber zuvor durch vielfältige Kommunikationsprozesse mit anderen Menschen ebenso beeinflusst und gefördert worden wie durch die verschiedensten anderen Arten von Impulsen aus der äußeren Welt.

- Die Anwendung von KI fügt diesem Angebot an Anregungen lediglich weitere Elemente hinzu. Es ist aber unerheblich, ob sich ein Einreicher durch wahlloses Blättern in einem alten Lexikon oder einem Gedichtband inspirieren lässt, ob er zum Thema seiner Idee im Internet surft, ob er Papier und Bleistift, Word oder Excel nutzt, um seine Idee zu formulieren – oder ob er für all das auch KI nutzt.

- Wichtig ist („nur“), dass der Einreicher für die finale Fassung die Verantwortung übernimmt, dass er den Vorschlag zu „seinem“ macht, wenn er auf den Button „absenden“ klickt – jedenfalls dann, wenn er die Urheberschaft für diesen Vorschlag beanspruchen will. Das gilt es, durch entsprechende Informations- oder Qualifizierungsmaßnahmen zu vermitteln.

- Aus Unternehmenssicht wäre sogar die Urheberschaft unwichtig, denn in kollaborativen Modellen können Ideen viele Mütter und Väter haben. Welche Menschen zum Entstehungsprozess einer Idee beigetragen haben, ist für den Nutzen einer Idee ebenso belanglos wie die Frage, welche Methoden und (technischen) Instrumente bei ihrer Entwicklung verwendet wurden.

- Im Hinblick auf Fragen der Anerkennung bleibt es stets „Verdienst“ des Einreichers, sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt zu haben, die Initiative ergriffen zu haben, und die Idee mit einem Klick auf einen Button eingereicht zu haben.

- Ungeachtet des zuvor Gesagten kann es bei automatischen Übersetzungen in eine „Unternehmenssprache“ wünschenswert sein, den Vorschlag auch in der Sprache des Einreichers zu speichern, in der er ihn geprüft und eingereicht hat. Denkbar wäre etwa ein Fall, bei dem eine etwas unglückliche Übersetzung dazu führt, dass der Vorschlag missverstanden und abgelehnt wird. Ein später von einer anderen Person in der Unternehmenssprache eingereichter Vorschlag wird dagegen gleich richtig verstanden und umgesetzt – hier könnte nun der Ersteinreicher anhand der in seiner Sprache gespeicherten Version sein Erstrecht geltend machen. Wie weit man es mit der Berücksichtigung solcher konstruierten Eventualitäten treiben will, ist allerdings eine andere Frage. Ist man hier zu eifrig, landet man schnell bei Überregulierung und Erstarrung…

Fazit: Auswählen zu können, welche Unterstützung bei der Entwicklung und Eingabe einer Idee genutzt werden soll, gibt Einreichern viel Freiheit und bietet eine andere (für manche vielleicht attraktivere) Nutzererfahrung als das Ausfüllen eines Formulars. Auf der anderen Seite erfordert es auch gewisse Grundkenntnisse der angebotenen Methoden, um einschätzen zu können, wann was hilfreich ist. Zur Erleichterung der Orientierung könnte ein Chatbot-Avatar als Coach Schritt für Schritt durch den Prozess der Ideenentstehung, -formulierung und -eingabe führen – das ist dann Thema in einem folgenden Blogbeitrag.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen im vorangegangenen Blogbeitrag zu:

- Datenschutz und Datenhandling

- den verschiedenen Arten von KI

Lesen Sie mehr zum Thema KI und Ideenmanagement:

- Künstliche Intelligenz für das Ideenmanagement

- Was sagt eigentlich ChatGPT zum Ideenmanagement?

- Wo generative KI im Ideenmanagement helfen kann – und wo (noch) nicht

- Digitalisierung und KI im Ideenmanagement

- FAQ-Listen und Chatbots: Das eine tun. Das andere nicht lassen.

- KI in der Praxis: Unterstützung für Einreicher als Add-on zur Software

- KI in der Praxis: User Journey mit Step-by-step Coaching durch Chatbot Avatare

Ein nach Stichworten sortiertes Verzeichnis mit Links auf alle bisher erschienenen Beiträge im Blog zum Ideenmanagement finden Sie in diesem Register.

Alle Erwähnungen von Unternehmen und Produkten sind redaktioneller Natur und wurden nicht bezahlt.

Dr. Hartmut Neckel

Dr. Hartmut Neckel ist einer der profiliertesten Vordenker und erfahrensten Praktiker im Themenbereich Ideenmanagement, Innovation und kontinuierliche Verbesserungsprozesse.